Создание щита для легендарного танка Т-34

С броней танкисты дружат третий год,

Она в боях ребят не подведет.

Ее отцы и деды на Урале

Сварили сами, сами отливали.

И матери на тихих полустанках

Крестили поезд, в бой везущий танки.

(С.С. Орлов, ветеран Великой Отечественной войны, командир танкового взвода)

Она в боях ребят не подведет.

Ее отцы и деды на Урале

Сварили сами, сами отливали.

И матери на тихих полустанках

Крестили поезд, в бой везущий танки.

(С.С. Орлов, ветеран Великой Отечественной войны, командир танкового взвода)

Наряду с огневой мощью, маневренностью и проходимостью важнейшим тактико-техническим требованием к танкам являлась защищенность, которая, главным образом, зависела от прочности их брони.

В межвоенный период повышению ее надежности военно-политическое руководство СССР уделяло немало внимания. Однако боевые действия уже во время гражданской войны в Испании выявили недостаточное бронирование советских танков. Их самую прочную, лобовую броню пробивали итальянская и немецкая противотанковые артиллерии.

С учетом полученного опыта была скорректирована отечественная система танкового вооружения, в том числе за счет создания новых типов бронемашин. Так, во исполнение постановлений советского военно-политического руководства приказом наркома среднего машиностроения (НКСМ) СССР И.А. Лихачева в марте 1939 г. предписывалось сдать к 1 июня на испытание Автобронетанкового управления РККА (АБТУ, с июня 1940 г. ГАБТУ КА) машины Т-20 (А-34) Харьковского завода № 183 имени Коминтерна в двух вариантах: колесно-гусеничный и гусеничный (РГАЭ. Ф. 8115. Оп. 8. Д. 16. Л. 18–19).

В итоге, после просмотра и результатов испытаний образцов постановлением Комитета обороны при СНК СССР от 19 декабря 1939 г. на вооружение был принят гусеничный танк Т-20, разработанный коллективом КБ-520 завода № 183 под руководством главного конструктора М.И. Кошкина, с присвоением машине названия Т-34. В дальнейшем требовалось увеличить толщину ее основных броневых листов до 45 мм.

На следующий день народный комиссар среднего машиностроения СССР И.А. Лихачев приказал организовать производство Т-34 на заводе № 183 с доведением его выпуска к 1 января 1941 г. до 1600 штук, а также создать в течение 1940 г. производство Т-34 и на Сталинградском тракторном заводе для изготовления в 1941 г. 1 тыс. машин. (РГАЭ. Ф. 8115. Оп. 8. Д. 21. Л. 221–226.).

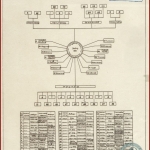

Исторически сложилось так, что первопроходчиками, накопившими богатый опыт в области бронезащиты боевых машин, являлись кораблестроители. В создавшейся ситуации непосредственно выпуск танков и изготовление брони для них находились в разных ведомствах – Наркомате среднего машиностроения и Наркомате судовой промышленности СССР. Отсутствие единого органа центрального управления танкостроением не способствовало оперативности и согласованности принимаемых решений. Поэтому логичным было, что после образовании Наркомата танковой промышленности (НКТП) СССР 11 сентября 1941 г. его нарком В.А. Малышев и нарком судостроительной промышленности (НКСП) СССР И.И. Носенко издали совместный приказ о передаче 3-го Главного управления НКСП СССР с его основными производственными мощностями изготовления броневой стали: заводы Ижорский орлена Ленина (г. Колпино Ленинградской области), Мариупольский им. Ильича, Кулебакский металлургический им. С.М. Кирова (г. Кулебаки Горьковской области), № 264 в Сталинграде, а также Научно-исследовательский институт № 48 (Ленинград) – в Наркомат танковой промышленности СССР (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 2. Л. 11).

В начале апреля 1942 г. для усиления руководства технологией производства бронелиста, броневого литья и бронекорпусов на всех заводах наркомата, а также в целях координации всех вопросов, связанных с обеспечением заводов бронелистом, 3-му ГУ НКТП СССР были переданы еще четыре предприятия. Кроме функций главка по отношению к своим заводам, на него было возложено планирование потребления бронелистов; согласование всех вопросов, связанных с их поставкой; утверждение технологических инструкций по выплавке брони и ее металлургической обработке, руководство технологией броневого листа, литья и бронекорпусов; утверждение обязательных норм расхода материалов для выплавки брони; разработка, согласование и представление на утверждение общих технических условий на бронелист и бронеизделия; обязательное участие в решение всех вопросов, связанных с конструкцией бронекорпусов; организация и руководство работами по изысканию новых марок броневой стали, по разработке новых типов брони, бронеизделий, новых технологических процессов бронепроизводства и рационализация существовавших (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 87. Л. 78–80).

Принятие на вооружение нового среднего танка предопределило решение множества сложных задач. Одной из самых проблемных стало создание и изготовление удовлетворяющей требованиям Автобронетанкового управления его противоснарядной бронезащиты.

Боевая броня предназначалась для защиты людей, вооружения, агрегатов и различных приборов военной техники. Она представляла собой катанные металлические плиты (листы) или литые изделия различной толщины, формы и размеров, изготовлявшиеся из специальной броневой высокопрочной стали. Такая высококачественная сталь являлась сплавом железа и углерода с добавлением легирующих элементов, главным образом, никеля, хрома, молибдена, кремния, молибдена и ванадия, которые вводились, как правило, не в чистом виде, а в виде сплава с железом – ферросплавов с целью освобождения от излишнего кислорода (раскисления). Легирующие элементы, применявшиеся в различных комбинациях, после термической (тепловой) обработки придавали броневой стали необходимые качественные свойства. К ним относились высокая устойчивость к проникновению через нее пуль и снарядов, а также вязкость (способность не давать сквозных трещин, расколов и отколов кусков металла внутри боевой машины). Кроме того, броня должна была обладать хорошей сваримостью (давать прочные соединительные швы и не приводить к трещинам металла).

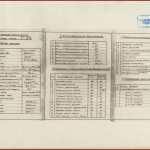

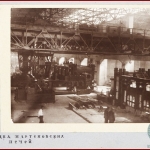

Производственный процесс изготовления броневой стали делился на несколько этапов. Основные из них: выплавка в мартеновских печах и разливка; горячая механическая обработка (прокатка); термическая обработка; механическая обработка. Важное значение имел систематический контроль качества стали, ее химического состава и механических свойств. Решающим же выводом о пригодности броневой стали являлось соответствие утвержденным техническим условиям после обстрела на артиллерийских полигонах бронебойными снарядами.

Однако на Мариупольском металлургическом заводе им. Ильича изготовлялась только противопульная броня, а для среднего танка Т-34 требовалась разработка и организация производства противоснарядной брони. Созданием новых марок броневой стали, опытным внедрением и научно обоснованным сопровождением ее валового выпуска занимался образованный в январе 1939 г. ленинградский НИИ-48 (с июля 1942 г. ЦНИИ-48) 3-го ГУ НКСП СССР. Директором Института был назначен выдающийся ученый-металлург А.С. Завьялов. В ноябре 1941 г. он доложил руководству наркоматов черной металлургии и танковой промышленности о том, что в 1939 г. филиалом НИИ-48 в сотрудничестве с металлургами Мариуполя была разработана для брони высокой твердости боевых машин Т-34 марка стали «МЗ» (8С). В целом удовлетворявшим предъявляемым к нему требованиям, существенным недостатком сплава являлось наличие в его составе дефицитных легирующих элементов, в частности никеля и молибдена.

В начале Великой Отечественной войны советские бронетанковые войска понесли катастрофические потери. Положение усугублялась тем, что в связи с продвижением войск вермахта по территории СССР его наиболее ценные танкостроительные предприятия оказались под угрозой захвата противником и были эвакуированы, главным образом на Урал. Так, приказом наркома танковой промышленности СССР В.А. Малышева от 13 сентября 1941 г. директору завода № 183 предписывалось приступить к эвакуации оборудования и кадров на площади Уралвагонзавода в г. Нижний Тагил (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 2. Л. 7–10). В августе 1941 г. в г. Свердловск был эвакуирован НИИ-48.

С целью более экономного расхода сырьевых ресурсов СССР филиалом НИИ-48 в 1941 г. были проведены экспериментальные работы по изобретению новой марки стали для Т-34 «МЗ-5», не содержащей никеля и молибдена. В августе 1941 г. она и марка стали «МЗ-2» подверглась полигонным испытаниям на плитах толщиной до 45 мм в присутствии комиссии ГАБТУ КА и 3-го ГУ НКСП, которая пришла к следующему заключению: первую принять на производство для изготовления гомогенной танковой брони высокой твердости толщиной до 45 мм; считать возможным основное бронирование танков Т-34 производить из стали «МЗ-5». (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 10. Л. 27–26).

Во исполнение постановления Государственного комитета обороны СССР от 12 апреля 1942 г. «Об испытании новой марки безникелевой брони для корпусов танков Т-34» нарком танковой промышленности СССР В.А. Малышев 19 апреля 1942 г. предписал директорам заводов № 112, 183 и Уральскому заводу тяжелого машиностроения (УЗТМ) перевести с 10 мая отливку башен и броневых деталей Т-34 на сталь марки «МЗ-5» взамен «МЗ-2» (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 88. Л. 25–26).

Считая важнейшей задачей для обеспечения массового выпуска танков изготовление литых башен, нарком В.А. Малышев 6 ноября 1941 г. обязал начальника конструкторского бюро завода № 183 А.А. Морозова в суточный срок пересмотреть конструкцию литой башни применительно к условиям Уралвагонзавода и обеспечить ее массовое производство (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 4. Л. 55). Из приказа наркома того же дня: «В связи с необходимостью в ближайшее время значительно увеличить производство корпусов для танков и недостатком квалифицированных сварщиков на корпусных и танковых заводах, единственно надежным средством для обеспечения программы по корпусам является применение уже зарекомендовавшей себя и проверенной на ряде заводов автоматической сварки под слоем флюса по методу академика Патона. Считаю необходимым в ближайшее время всем директорам корпусных и танковых заводов серьезно заняться внедрением автоматической сварки для изготовления корпусов танков» (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 1. Д. 1. Л. 177).

В июне 1942 г. заместитель главного инженера НИИ-48 В.А. Делле в заключении статьи «К вопросу об улучшении качества брони из стали «8С» констатировал: «За период войны заводами НКТП, НКЧМ, 3-м Главным управлением НКТП, НИИ-48 проделана не имевшая себе равных в истории развития броневой техники работа по налаживанию и освоению брони и корпусов на новых базах в максимально короткие сроки» (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 4. Д. 200. Л. 272).

В сентябре–октябре 1942 г. инженеры Московской группы ЦНИИ-48 провели работу по поражаемости средних танков и выходу их из строя. При этом они отметили следующее: «Удачная конструкция бронирования, мощное вооружение и ходовые качества танков Т-34 создали исключительную популярность их в частях Красной Армии. Из документов, захваченных нашими частями у немцев, следует, что танки Т-34 оцениваются врагом как самые современные и мощные боевые машины, потребовавшие введения в германской армии новых видов оружия и методов борьбы с ними» (РГАЭ. Ф. 8752. Оп. 7. Д. 17. Л. 1).

Ю.В. Ильин, к.и.н., Отдел публикации архивных документов РГАЭ

#Росархив #РГАЭ #Победа@rusarchives #ТанкТ34 #СозданиеБрони #БроневаяТехника #ВОВ #КраснаяАрмия #АрхивныеДокументы #История